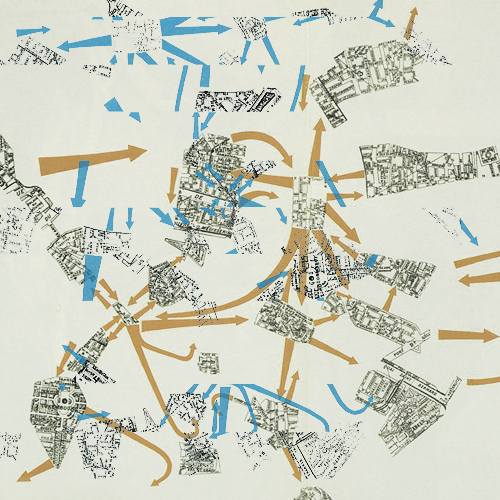

[“Illustration de hypothèse des plagues tournantes en psychogéographique”, Guy Debord, 1957]

Quem cursou o extinto segundo grau, nos anos 1980, passou por matérias como “Educação Moral e Cívica” e “Organização Social e Política do Brasil” aprendendo dois fatos elementares sobre nosso lugar no mundo. Não somos nem subdesenvolvidos, nem desenvolvidos, mas um país “em vias de desenvolvimento”.

A segunda verdade luminar é que estávamos na periferia do mundo.

Girávamos em torno das potências centrais, cujo centro do centro, por

sua vez, estava na fronteira da cortina de ferro.

A síntese destas duas ideias, de desenvolvimento e periferia, estava na alegoria geográfica conhecida como Belíndia,

mistura entre zonas de desenvolvimento, comparáveis com a Bélgica, e

outras zonas de miséria, tais como na Índia. O fato que nos escapava no

exemplo, e que indicava sua dimensão ideológica, é que Bélgica e Índia

não fazem fronteira. A Belíndia é um país imaginário que suprimiu a

fronteira real que estava em questão.

Tais

geografias imaginárias compõem nossa experiência de mundo e nossa

relação com a cultura. São como aqueles mapas do século XVI que

representavam a América como uma espécie de ilha ou bloco crivado de

rios, ou que descreviam a África com a metade do tamanho da Europa. Em

um dos cantos da Igreja de Santa Sofia, em Istambul, está desenhado não

só todo o mundo até então conhecido, mas o umbigo do mundo, que

curiosamente coincidia com o próprio local onde se está. O umbigo é uma

zona de passagem, entre exterior e interior, uma fronteira, portanto,

mas é também o centro, do qual o resto do corpo é a periferia.

Muro de Berlim

Quando

estive em Berlim confirmei como a experiência geográfica pode modelar

nossa perspectiva de mundo. Uma cidade dividida por um muro de 150

quilômetros, que concentrava alegoricamente o ponto de confrontação

entre Leste e Oeste era, na verdade, dividida de modo disforme entre o

norte e o sul. Essa era a fronteira da fronteira, que hoje talvez tenha

se deslocado para Jerusalém.

Entre os

jovens de Berlim há uma espécie de identificação com o novo mundo. Deles

se espera algo a mais, tratando-se de uma geração que nasceu sob os

escombros do muro, que por sua vez foi erigido sob os escombros de outro

mundo. Tudo se passa como se esta experiência de liberdade deixasse um

sentido pedagógico, uma obrigação de utopia, o compromisso e a promessa

de criar uma nova geografia imaginária.

Muros culturais

Outra

experiência que me fez considerar o problema do tamanho e da organização

“psicológica” do mundo em sua relação com o “mundo real”, seja lá qual

medida e forma ele venha a ter, se deu no contexto de discussão sobre

políticas culturais na cidade de São Paulo. Colocou-se em pauta que tipo

de insumo deve-se facultar aos que moram na periferia: longas cortinas

de veludo, cadeirames de madeira e palcos tradicionais, com aulas de

violino e dança clássica, ou, por outro lado, incentivo aos grupos

locais de hip-hop, palcos de arena e instalações compatíveis com artistas nascentes no graffiti e quiçá no samba?

Os que

pensavam a partir do centro tendiam a valorizar a cultura local,

reforçando assim os potenciais agentes de uma cultura mais popular, que

deveria migrar lentamente para o centro de nosso complexo cultural.

Consultados diretamente, aqueles que viviam na periferia responderam que

sem dúvida preferiam recursos “tradicionais” aos “locais”. Claro que

uma consulta deste tipo pode ser tão parcial quanto os preconceitos, de

lado a lado, envolvidos em tal assunto.

Levantou-se

então a experiência na qual ônibus gratuitos foram postos à disposição

da população da periferia para trazer pessoas para o “centro”, nos fins

de semana, para participar de ações culturais convencionais, como por

exemplo, as que ocorrem no Teatro Municipal da Praça Ramos de Azevedo.

Novamente a consulta prévia apontava grande interesse popular neste

serviço, todavia a frequência real de uso ficou muito abaixo do

esperado.

Uma consulta

mais fina acusou outro problema: a vergonha. Apesar do transporte e

ingresso gratuitos pairava a suspeita de que os potenciais usuários não

saberiam se vestir ou se comportar em uma situação tão codificada como

aquela. Ou seja, mais uma vez é a distância medida na geografia

imaginária que define o problema. E esta distância dificilmente se vence

apenas com mais ônibus e metrô. A geografia imaginária cria e mantém,

portanto, efeitos de segregação Real.

Muros universitários

Outro

exemplo. Há anos a Universidade de São Paulo insiste em campanhas para

que alunos da rede pública de ensino prestem seu exame vestibular.

Delegaram-se embaixadores da universidade, criaram-se pré-iniciações

científicas, divulgou-se de toda maneira as “facilidades”, as políticas

de cotas (ainda que tímidas), e os resultados não foram compatíveis com o

aumento objetivo da disponibilidade.

Um grande

amigo, que trabalha com orientação vocacional, lembra que para as

populações de baixa renda a ideia de escolher uma profissão e de fazê-lo

em conformidade com seu desejo, é uma ideia rara e relativamente nova.

Não se trata de um impedimento, de uma restrição positiva, mas apenas de

uma espécie de exclusão do mapa. Portanto, depois e além da exclusão

objetiva é preciso pensar neste tipo de exclusão subjetiva. Nesta

segregação feita de discursos e de muros, alguns deles feitos de outra

substância que não tijolos e ferro.

A imagem do espaço público

Talvez um

problema de base remonte ao modo intuitivo como nós representamos o

espaço público, em geral como sendo composto por “esferas”. Esferas de valores, esferas de normas, esferas

de sistemas simbólicos. Sabemos que não há esfericidade alguma no que

estamos dizendo. Trata-se de uma metáfora. Mas diante do que coloquei

antes espero ter trazido elementos para advogar que se trata de uma

metáfora “com força de lei”. Witgenstein dizia que “os limites de nosso

mundo são os limites de nossa linguagem”, e metáforas nada mais são do

que a indicação de um limite da linguagem, pela própria linguagem. Daí

que a metáfora compreenda e organize o regime visual que nos faz ver o

mundo dividido, entre o dentro e o fora, que nos faz achar natural que

nossas fronteiras sejam protegidas, criadas e demarcadas por muros. O processo de condominiação

que caracteriza o capitalismo à brasileira, este que saiu da periferia

do atraso para tornar-se modelo de precariedade administrada que hoje

exportamos para o centro do mundo, depende no fundo do fato de que nossa

geografia imaginária comporta muros demais.

Lacan

argumentou que a diferença entre o mundo pré-moderno e o mundo moderno é

que o primeiro tinha uma estrutura de sobreposição entre o macro-cosmos

e o micro-cosmos, ou seja, uma estrutura concêntrica e esférica. A

modernidade, para Lacan, caracteriza-se por outra organização do espaço,

ou seja, a Garrafa de Klein. Entre as muitas propriedades deste objeto

matemático contra-intuitivo, está o fato de que ela se comunica com o

fora, sem ser, ao mesmo tempo, uma superfície “aberta”. O interessante

na Garrafa de Klein é que ela não é composta por superfícies

equivalentes a muros, mas pela combinação de duas superfícies

“torcidas”. Assim, a cada momento há o lado de cá e o lado de lá, mas se

observamos o conjunto veremos que a fronteira é indeterminada, ela

passa do dentro ao fora, como nas figuras do desenhista holandês Escher.

Isso pode ser ilustrado pela problemática

examinada por Lévi-Strauss em torno de duas tribos em permanente

disputa territorial, que aqui adapto para meus propósitos. Como bom

Europeu, aliás belga, ele intencionava delimitar o problema achando um

ponto comum, que pudesse gradativamente diminuir as diferenças até que

uma convenção, mutuamente consentida, pudesse trazer a paz. Para tanto

pediu-se que a tribo “A” representasse a geografia do problema,

obtendo-se assim um papel com uma linha divisória horizontal. A

interpretação é clara. A tribo “A” lutava para defender seu lugar

“natural” que “naturalmente” posicionava-se acima no mapa,

enquanto os irascíveis e beligerantes membros da tribo “B”

indispunham-se contra este fato, intrometendo-se constantemente em

terreno alheio, causavam a guerra.

Havia assim,

os de “cima” a e os de “baixo” e a guerra derivava desta divisão. Tudo

parecia próximo de uma solução negociada quando o antropólogo decide

consultar a tribo “B”, que tal qual a Índia, compunha-se de inúmeras

clãs e subdivisões, todas elas concordantes com o fato de que o mundo

dividia-se em dois campos diferentes: os “centrais”, envolvidos em uma região bem no meio do mapa, e os “periféricos”,

cujas terras começavam depois desta fronteira e se espraiavam por

infinitos cantos do mundo. Daí que os “Bs” achassem absolutamente

incompreensível que os “As”, com tanto lugar no mundo para viver,

viessem a em ocupar justamente a parte que era devida “historicamente”

aos “Bs”.

Posto dessa

maneira o exemplo parece confirmar a perenização da guerra, mas este não

é o caso. Muito menos o de imaginar uma sociedade sem antagonismos,

como mero fluxo sistêmico de informações, bens e oportunidades. O que

precisamos é de um mapa que não seja binário, um mapa que interprete a

fronteira impossível, mas não obstante Real, da Belíndia, como um

litoral. Um litoral tem zonas de indeterminação, pontos de

interpenetração e principalmente transformações determinadas pela

perspectiva que se assume diante dele. Um litoral pode comportar marés,

recifes ou praias. Sobretudo o litoral não é uma fronteira artificial

nem natural, ele é uma fronteira móvel. Uma Garrafa de Klein permitiria

representar um mapa imaginário no qual “centro” e “periferia” se

invertem assim como os de “cima” e os de “baixo” se indeterminam. Isso é

também chamado, em topologia lacaniana, de círculo de revolução.

***

Christian Ingo Lenz Dunker é

psicanalista, professor Livre-Docente do Instituto de Psicologia da

Universidade de São Paulo (USP), Analista Membro de Escola (A.M.E.) do

Fórum do Campo Lacaniano e fundador do Laboratório de Teoria Social,

Filosofia e Psicanálise da USP. Autor de Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica (AnnaBlume, 2011) vencedor do prêmio Jabuti de melhor livro em Psicologia e Psicanálise em 2012, seu livro mais recente é Mal-estar, sofrimento e sintoma: a psicopatologia do Brasil entre muros (Boitempo, no prelo). Desde 2008 coordena, junto com Vladimir Safatle e Nelson da Silva Junior, o projeto de pesquisa Patologias do Social: crítica da razão diagnóstica em psicanálise.

Nenhum comentário:

Postar um comentário