Sindicato dos Servidores Públicos do Judiciário Estadual na Baixada Santista, Litoral e Vale do Ribeira do Estado de São Paulo

Pesquisar este blog

quarta-feira, 31 de dezembro de 2014

sábado, 27 de dezembro de 2014

A Terceira Guerra Mundial?

É uma guerra provocada unilateralmente pelos EUA com a cumplicidade da Europa. O alvo principal é a Rússia e, indiretamente, a China. O pretexto é a Ucrânia. |

Tudo leva a crer que está em preparação a terceira guerra mundial, se entendermos por “mundial” uma guerra que tem o seu teatro principal de operações na Europa e se repercute em diferentes partes do mundo. É uma guerra provocada unilateralmente pelos EUA com a cumplicidade ativa da Europa. O seu alvo principal é a Rússia e, indiretamente, a China. O pretexto é a Ucrânia. Num raro momento de consenso entre os dois partidos, o Congresso dos EUA aprovou no passado dia 4 de dezembro a Resolução 758 que autoriza o Presidente a adotar medidas mais agressivas de sanções e de isolamento da Rússia, a fornecer armas e outras ajudas ao governo da Ucrânia e a fortalecer a presença militar dos EUA nos países vizinhos da Rússia. A escalada da provocação à Rússia tem vários componentes que, no conjunto, constituem a segunda guerra fria. Nesta, ao contrário da primeira, a Europa é um participante ativo, ainda que subordinado aos EUA, e assume-se agora a possibilidade de guerra total e, portanto, de guerra nuclear. Várias agências de segurança fazem planos já para o Day After de um confronto nuclear.

Os componentes da provocação ocidental são três: sanções para debilitar a Rússia; instalação de um governo satélite em Kiev; guerra de propaganda. As sanções são conhecidas, sendo a mais insidiosa a redução do preço do petróleo, que afeta de modo decisivo as exportações de petróleo da Rússia, uma das mais importantes fontes de financiamento do país. O orçamento da Rússia para o próximo ano foi elaborado com base no preço do petróleo à razão de 100 dólares por barril. A redução do preço combinada com as outras sanções e a desvalorização do rublo agravarão perigosamente o déficit orçamental. Esta redução trará o benefício adicional de criar sérias dificuldades a outros países considerados hostis (Venezuela, Irã e Equador). A redução é possível graças ao pacto celebrado entre os EUA e a Arábia Saudita, nos termos do qual os EUA protegem a família real (odiada na região) em troca da manutenção da economia dos petrodólares (transações mundiais de petróleo denominadas em dólares), sem os quais o dólar colapsa enquanto reserva internacional e, com ele, a economia dos EUA, o país com a maior e mais obviamente impagável dívida do mundo.

O segundo componente é o controle total do governo da Ucrânia de modo a transformar este país num estado satélite. O respeitado jornalista Robert Parry (que denunciou o escândalo do Irã-contra) informa que a nova ministra das finanças da Ucrânia, Natalie Jaresko, é uma ex-funcionária do Departamento de Estado, cidadã dos EUA, que obteve cidadania ucraniana dias antes de assumir o cargo. Foi até agora presidente de várias empresas financiadas pelo governo norte-americano e criadas para atuar na Ucrânia. Agora compreende-se melhor a explosão, em fevereiro passado, da secretária de estado norte-americana para os assuntos europeus, Victoria Nulland: “Fuck the EU”. O que ela quis dizer foi: “Raios! A Ucrânia é nossa. Pagamos para isso”.

O terceiro componente é a guerra de propaganda. Os grandes media e seus jornalistas estão a ser pressionados para difundirem tudo o que legitime a provocação ocidental e ocultarem tudo o que a questione. Os mesmos jornalistas que, depois dos briefings nas embaixadas dos EUA e em Washington, encheram as páginas dos seus jornais com a mentira das armas de destruição massiva de Saddam Hussein, estão agora a enchê-las com a mentira da agressão da Rússia contra a Ucrânia. Peço aos leitores que imaginem o escândalo mediático que ocorreria se se soubesse que o Presidente da Síria acabara de nomear um ministro iraniano a quem dias antes concedera a nacionalidade síria. Ou que comparem o modo como foram noticiados e analisados os protestos em Kiev em fevereiro passado e os protestos em Hong Kong das últimas semanas. Ou ainda que avaliem o relevo dado à declaração de Henri Kissinger de que é uma temeridade estar a provocar a Rússia. Outro grande jornalista, John Pilger, dizia recentemente que, se os jornalistas tivessem resistido à guerra de propaganda, talvez se tivesse evitado a guerra do Iraque em que morreram até ao fim da semana passada 1.455.590 iraquianos e 4801 soldados norte-americanos. Quantos ucranianos morrerão na guerra que está a ser preparada? E quantos não-ucranianos?

Estamos em democracia quando 67% dos norte-americanos são contra a entrega de armas à Ucrânia e 98% dos seus representantes votam a favor? Estamos em democracia na Europa quando países da UE membros da NATO podem estar a ser conduzidos, à revelia dos cidadãos, a travar uma guerra contra a Rússia em benefício dos EUA, ou quando o parlamento europeu segue nas suas rotinas de conforto enquanto a Europa está a ser preparada para ser o próximo teatro de guerra, e a Ucrânia, a próxima Líbia?

As razões da insanidade

Para entender o que se está a passar é preciso ter em conta dois fatos: o declínio dos EUA enquanto país hegemônico; o negócio altamente lucrativo da guerra. O declínio do poder econômico-financeiro é cada vez mais evidente. Depois do 11 de Setembro de 2001, a CIA financiou um projeto chamado “projeto profecia” destinado a prever possíveis novos ataques aos EUA a partir de movimentos financeiros estranhos e de grande envergadura. Sob diferentes formas, esse projeto tem continuado, e um dos seus participantes prevê o próximo crash do sistema financeiro com base nos seguintes sinais: a Rússia e a China, os maiores credores dos EUA, têm vindo a vender os títulos do tesouro e em troca têm vindo a adquirir enormes quantidades de ouro; estranhamente, este títulos têm vindo a ser comprados em grandes quantidades por misteriosos investidores belgas e muito acima da capacidade deste pequeno país (especula-se se o próprio banco de reserva federal não estará envolvido nesta operação); aqueles dois países estão cada vez mais a usar as suas moedas e não os petrodólares nas transações de petróleo (todos se recordam que Saddam e Kadafi procuraram usar o euro e o preço que pagaram pela ousadia); finalmente, o FMI (o cavalo de Troia) prepara-se para que o dólar deixe de ser nos próximos anos a moeda de reserva e seja substituída por uma moeda global, os SDR (special drawing rights).

Para os autores do projeto profecia, tudo isto indica que um ataque aos EUA está próximo e que para este se defender tem de manter os petrodólares a todo o custo, assegurando o acesso privilegiado ao petróleo e ao gás, tem de conter a China e tem de debilitar a Rússia, idealmente provocando a sua desintegração, tipo Jugoslávia. Curiosamente, os “especialistas” que veêm na venda da dívida uma atitude hostil por parte de potências agressoras são os mesmos que aconselham os investidores norte-americanos a procederem da mesma maneira, isto é, a desfazerem-se dos títulos, a comprar moedas de ouro e a investirem em bens sem os quais os humanos não podem viver: terra, água, alimentos, recursos naturais, energia.

Transformar os sinais óbvios de declínio em previsões de agressão visa justificar a guerra como defesa. Ora a guerra é altamente lucrativa devido à superioridade dos EUA na condução da guerra, no fornecimento de equipamentos e nos trabalhos de reconstrução. E a verdade é que, como escreveu Howard Zinn, os EUA têm estado permanentemente em guerra desde a sua fundação. Acresce que, ao contrário da Europa, a guerra nunca será travada em solo norte-americano, salvo, claro, o caso de guerra nuclear. Em 14 de Outubro de 2014, o New York Times divulgava o relatório da CIA sobre o fornecimento clandestino e ilegal de armas e financiamento de guerras nos últimos 67 anos em muitos países, entre eles, Cuba, Angola e Nicarágua. Esta notícia serviu para que Noam Chomsky dissesse em “The Laura Flanders Show” que aquele documento só podia ter o seguinte título: “Yes, we declare ourselves to be the world´s leading terrorist state. We are proud of it” (“Sim, declaramos que somos o maior estado terrorista do mundo e temos orgulho nisso”).

Um país em declínio tende a tornar-se caótico e errático na sua política internacional. Immanuel Wallerstein refere que os EUA se transformaram num canhão descontrolado (a loose canon), um poder cujas ações são imprevisíveis, incontroláveis e perigosas para ele próprio e para os outros. A consequência mais dramática é que esta irracionalidade se repercute e intensifica na política dos seus aliados. Ao deixar-se envolver na nova guerra fria, a Europa, não só atua contra os seus interesses económicos, como perde a relativa autonomia que tinha construído no plano internacional depois de 1945. A Europa tem todo o interesse em continuar a intensificar as suas relações comerciais com a Rússia e em contar com esta como fornecedora de petróleo e gás. As sanções contra a Rússia podem a vir a afetar mais a Europa que a Rússia. Ao alinhar-se com o militarismo da OTAN onde os EUA têm total preponderância, a Europa põe a economia europeia ao serviço da política geoestratégica dos EUA, torna-se energeticamente mais dependente dos EUA e dos seus estados satélites, perde a oportunidade de se expandir com a entrada da Turquia na União Europeia. E o mais grave é que esta irracionalidade não é o mero resultado de um erro da avaliação dos interesses dos europeus. É muito provavelmente um ato de sabotagem por parte das elites neoconservadoras europeias no sentido de tornar a Europa mais dependente dos EUA, tanto no plano energético e econômico, como no plano militar.

Por isso, o aprofundamento do envolvimento na OTAN e o tratado de livre comércio entre a UE e os EUA (parceria transatlântica de investimento e comércio) são os dois lados da mesma moeda.

Pode argumentar-se que a nova guerra fria, tal como a anterior, não conduzirá a um enfrentamento total. Mas não esqueçamos que a primeira guerra mundial foi considerada, quando começou, uma escaramuça que não duraria mais de uns meses. Durou quatro anos e custou entre 9 e 15 milhões de mortos.

Boaventura Souza Santos

sexta-feira, 26 de dezembro de 2014

A fantástica fábrica de Papai Noel

Wei,

aos 19, trabalha numa fábrica em Yiwu, China, revestindo flocos de neve

de polistireno com pó vermelho. Foto: Imaginechina/Rex

Retrato da globalização: uma única cidade chinesa produz 60% dos

enfeites de Natal do mundo. Quem são os operários. Como vivem e

trabalham

Por Oliver Wainwright, no Guardian | Tradução: Antonio Martins

Há vermelho no teto e vermelho no piso, vermelho pingando dos

parapeitos das janelas e dos glóbulos salpicados nas paredes. É como se

tivessem deixado o artista Anish Kapoor

solta, com seu canhão de cera, outra vez. Mas é esta, na verdade, a

aparência de uma fábrica do Natal. Este é o coração da oficina de Papai

Noel – milhares de quilômetros distante do Polo Norte, na cidade chinesa

de Yiwu.

Nossos mitos natalinos parecem sugerir que o Natal é feito por elfos

de face rosada, martelando numa cabana de madeira rodeada de neve, em

algum lugar do Círculo Polar Ártico. Mas não. É provável que a maior

parte dos balagandãs, pingentes, lantejoulas e luzes cintilantes de LED

que você espalha generosamente, em torno de sua casa, venham de Yiwu,

uma cidade 300 quilômetros ao sul de Shangai – onde não há um único

pinheiro de verdade ou floco de neve natural.

Batizada de “cidade chinesa do Natal”, Yiwu abriga 600 fábricas que,

em conjunto, produzem mais de 60% de toda a decoração e acessórios de

Natal – das árvores incandescente de fibra ótica aos chapéus de feltro

do Papai Noel. Os “elfos” que trabalham nestas fábricas são, quase

sempre, operários migrantes, que trabalham 12 horas por dia, por um

salário que equivale a algo ente 900 e 1300 reais por mês. E eles talvez

não saibam muito bem o que é o Natal.

Wei gasta ao menos dez máscaras faciais por dia, tentando não respirar a nuvem de poeira vermelha. Foto: Imaginechina/Rex

“Talvez seja como o Ano Novo [Chinês] para estrangeiros, diz, à agência chinesa de notícias Sina,

Wei, um trabalhador de 19 anos que chegou a Yiwu este ano, vindo da

região rural da província de Guizhou. Junto com o pai, ele cumpre longas

jornadas num porão salpicado de vermelho. Pega flocos de neve de

polistireno, mergulha-os num banho de cola, coloca-os numa máquina de

revestir com pó, até que se tinjam de vermelho – e faz 5 mil peças a

cada dia.

No processo, ambos terminam encardidos da cabeça ao tornozelo, com pó

fino de carmesim. Seu pai veste um chapéu de Papai Noel (não para

celebrar, diz ele, mas para evitar que o cabelo torne-se vermelho) e

ambos gastam pelo menos dez máscaras faciais por dia, tentando não

respirar o pó. É um trabalho cansativo e eles provavelmente não o farão

de novo no ano que vem: assim que ganharem o suficiente para que Wei se

case, querem voltar para Guizhou e, se tiverem sorte, nunca mais ver uma

cuba de pó vermelho.

Embalados em sacos plasticos, seus flocos de neve vermelho-reluzentes estão expostos na imensa parafernália do Mercado Internacional de Yiwu,

também conhecido como Cidade das Commodities da China – um mundo

maravilhoso de 4 milhões de metros quadrados de quinquilharias de

plástico. É um paraíso de R$ 1,99, um show de vendas infinito de tudo

que há no mundo e você não precisa mas pode, num momento irracional

qualquer, sentir-se compelido a comprar. Há ruas inteiras, neste

complexo de labirintos, dedicadas a flores artificiais e brinquedos

infláveis. Em seguida, vêm as sombrinhas e anoraques, baldes de plástico

e relógios. É um monumento palpitante ao consumo global, em muitos

andares, como se o conteúdo de todos os aterros do mundo tivesse sido

escavado, recomposto e meticulosamente catalogado em 62 mil estandes.

Os

dois homens produzem 5 mil flocos de neve vermelhos por dia, e ganham o

equivalente a R$ 1250 mensais. Foto: China Daily/Reuters

O complexo foi considerado pela ONU o “maior mercado de atacado, de

pequenas peças, do mundo” e sua escala exige uma espécie de plano

urbano, que organiza este festival de comércio em cindo diferentes

distritos. É no Distrito Dois que se encontra o Natal.

Há corredores inteiros repletos apenas de ouropel, ruas pulsando com

shows de luzes LED que competem uns com os outros, meias de todos os

tamanhos, árvores de Natal de plástico azul, amarelo e rosa cintilante,

cones plásticos de pinheiro dourados e prateados. Algo parece perder-se

na tradução. Há carneiros com chapéus de Noel e renas bordadas em tartan

– além, é claro de inexplicáveis invenções chinesas, Papais Noéis

tocando saxofone.

Poderia ser a glória, mas os dias de apogeu do mercado parecem ter

ficado para trás. Ele está perdendo terreno para gigantes da internet,

como o Alibaba e o Made In China. Só no Alibaba, é possível escolher entre 1,4 milhão de itens

de Natal diferentes, e recebê-los em casa após alguns cliques de mouse.

O mercado de Yiwu não é páreo para isso: ele dispõe apenas de 400 mil

produtos.

Voltadas para a faixa de baixo do mercado, as vendas de Yiwu

prosperaram durante a recessão, quando o mundo desejava objetos de

consumo baratos. Mas as vendas internacionais estão baixas, este ano.

Ainda assim, segundo Cai Qingliang, vice-presidente da Associação dos

Fabricantes de Produtos Natalinos de Yiwu, o apetite doméstico anda

firme, já que a China abraçou a festa anual do consumo. Mais chineses

sabem a respeito de Papai Noel que de Jesus, diz a revista Economist.

As vendas fulgurantes do mercado de Yiwu soam sempre alegres, sugerindo um Natal eterno. Para Cheng Yaping,

co-fundador da Fábrica de Objetos Boyang, que mantém uma loja adornada

como um pequeno paraíso na neve, “sentar aqui todos os dias, poder

cercar-se de toda esta bela decoração, é excelente para o ânimo”.

É improvável que sintam o mesmo aqueles a quem restou ocupar a outra

ponta da linha de produção, resignados a mergulhar flocos de neve em

oficinas emporcalhadas de vermelho, para que possamos encontrá-las nas

prateleiras a R$ 1,99.

quarta-feira, 24 de dezembro de 2014

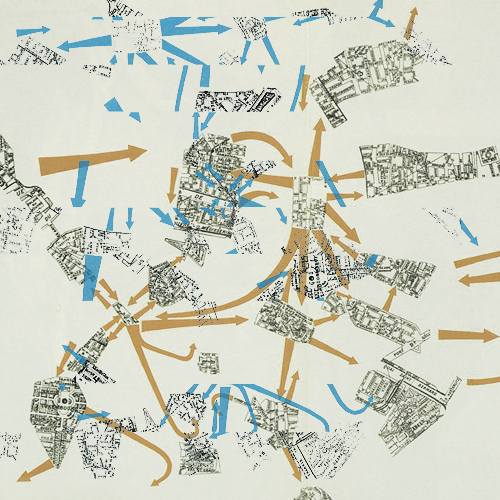

A geografia imaginária e a segregação real

[“Illustration de hypothèse des plagues tournantes en psychogéographique”, Guy Debord, 1957]

Quem cursou o extinto segundo grau, nos anos 1980, passou por matérias como “Educação Moral e Cívica” e “Organização Social e Política do Brasil” aprendendo dois fatos elementares sobre nosso lugar no mundo. Não somos nem subdesenvolvidos, nem desenvolvidos, mas um país “em vias de desenvolvimento”.

A segunda verdade luminar é que estávamos na periferia do mundo.

Girávamos em torno das potências centrais, cujo centro do centro, por

sua vez, estava na fronteira da cortina de ferro.

A síntese destas duas ideias, de desenvolvimento e periferia, estava na alegoria geográfica conhecida como Belíndia,

mistura entre zonas de desenvolvimento, comparáveis com a Bélgica, e

outras zonas de miséria, tais como na Índia. O fato que nos escapava no

exemplo, e que indicava sua dimensão ideológica, é que Bélgica e Índia

não fazem fronteira. A Belíndia é um país imaginário que suprimiu a

fronteira real que estava em questão.

Tais

geografias imaginárias compõem nossa experiência de mundo e nossa

relação com a cultura. São como aqueles mapas do século XVI que

representavam a América como uma espécie de ilha ou bloco crivado de

rios, ou que descreviam a África com a metade do tamanho da Europa. Em

um dos cantos da Igreja de Santa Sofia, em Istambul, está desenhado não

só todo o mundo até então conhecido, mas o umbigo do mundo, que

curiosamente coincidia com o próprio local onde se está. O umbigo é uma

zona de passagem, entre exterior e interior, uma fronteira, portanto,

mas é também o centro, do qual o resto do corpo é a periferia.

Muro de Berlim

Quando

estive em Berlim confirmei como a experiência geográfica pode modelar

nossa perspectiva de mundo. Uma cidade dividida por um muro de 150

quilômetros, que concentrava alegoricamente o ponto de confrontação

entre Leste e Oeste era, na verdade, dividida de modo disforme entre o

norte e o sul. Essa era a fronteira da fronteira, que hoje talvez tenha

se deslocado para Jerusalém.

Entre os

jovens de Berlim há uma espécie de identificação com o novo mundo. Deles

se espera algo a mais, tratando-se de uma geração que nasceu sob os

escombros do muro, que por sua vez foi erigido sob os escombros de outro

mundo. Tudo se passa como se esta experiência de liberdade deixasse um

sentido pedagógico, uma obrigação de utopia, o compromisso e a promessa

de criar uma nova geografia imaginária.

Muros culturais

Outra

experiência que me fez considerar o problema do tamanho e da organização

“psicológica” do mundo em sua relação com o “mundo real”, seja lá qual

medida e forma ele venha a ter, se deu no contexto de discussão sobre

políticas culturais na cidade de São Paulo. Colocou-se em pauta que tipo

de insumo deve-se facultar aos que moram na periferia: longas cortinas

de veludo, cadeirames de madeira e palcos tradicionais, com aulas de

violino e dança clássica, ou, por outro lado, incentivo aos grupos

locais de hip-hop, palcos de arena e instalações compatíveis com artistas nascentes no graffiti e quiçá no samba?

Os que

pensavam a partir do centro tendiam a valorizar a cultura local,

reforçando assim os potenciais agentes de uma cultura mais popular, que

deveria migrar lentamente para o centro de nosso complexo cultural.

Consultados diretamente, aqueles que viviam na periferia responderam que

sem dúvida preferiam recursos “tradicionais” aos “locais”. Claro que

uma consulta deste tipo pode ser tão parcial quanto os preconceitos, de

lado a lado, envolvidos em tal assunto.

Levantou-se

então a experiência na qual ônibus gratuitos foram postos à disposição

da população da periferia para trazer pessoas para o “centro”, nos fins

de semana, para participar de ações culturais convencionais, como por

exemplo, as que ocorrem no Teatro Municipal da Praça Ramos de Azevedo.

Novamente a consulta prévia apontava grande interesse popular neste

serviço, todavia a frequência real de uso ficou muito abaixo do

esperado.

Uma consulta

mais fina acusou outro problema: a vergonha. Apesar do transporte e

ingresso gratuitos pairava a suspeita de que os potenciais usuários não

saberiam se vestir ou se comportar em uma situação tão codificada como

aquela. Ou seja, mais uma vez é a distância medida na geografia

imaginária que define o problema. E esta distância dificilmente se vence

apenas com mais ônibus e metrô. A geografia imaginária cria e mantém,

portanto, efeitos de segregação Real.

Muros universitários

Outro

exemplo. Há anos a Universidade de São Paulo insiste em campanhas para

que alunos da rede pública de ensino prestem seu exame vestibular.

Delegaram-se embaixadores da universidade, criaram-se pré-iniciações

científicas, divulgou-se de toda maneira as “facilidades”, as políticas

de cotas (ainda que tímidas), e os resultados não foram compatíveis com o

aumento objetivo da disponibilidade.

Um grande

amigo, que trabalha com orientação vocacional, lembra que para as

populações de baixa renda a ideia de escolher uma profissão e de fazê-lo

em conformidade com seu desejo, é uma ideia rara e relativamente nova.

Não se trata de um impedimento, de uma restrição positiva, mas apenas de

uma espécie de exclusão do mapa. Portanto, depois e além da exclusão

objetiva é preciso pensar neste tipo de exclusão subjetiva. Nesta

segregação feita de discursos e de muros, alguns deles feitos de outra

substância que não tijolos e ferro.

A imagem do espaço público

Talvez um

problema de base remonte ao modo intuitivo como nós representamos o

espaço público, em geral como sendo composto por “esferas”. Esferas de valores, esferas de normas, esferas

de sistemas simbólicos. Sabemos que não há esfericidade alguma no que

estamos dizendo. Trata-se de uma metáfora. Mas diante do que coloquei

antes espero ter trazido elementos para advogar que se trata de uma

metáfora “com força de lei”. Witgenstein dizia que “os limites de nosso

mundo são os limites de nossa linguagem”, e metáforas nada mais são do

que a indicação de um limite da linguagem, pela própria linguagem. Daí

que a metáfora compreenda e organize o regime visual que nos faz ver o

mundo dividido, entre o dentro e o fora, que nos faz achar natural que

nossas fronteiras sejam protegidas, criadas e demarcadas por muros. O processo de condominiação

que caracteriza o capitalismo à brasileira, este que saiu da periferia

do atraso para tornar-se modelo de precariedade administrada que hoje

exportamos para o centro do mundo, depende no fundo do fato de que nossa

geografia imaginária comporta muros demais.

Lacan

argumentou que a diferença entre o mundo pré-moderno e o mundo moderno é

que o primeiro tinha uma estrutura de sobreposição entre o macro-cosmos

e o micro-cosmos, ou seja, uma estrutura concêntrica e esférica. A

modernidade, para Lacan, caracteriza-se por outra organização do espaço,

ou seja, a Garrafa de Klein. Entre as muitas propriedades deste objeto

matemático contra-intuitivo, está o fato de que ela se comunica com o

fora, sem ser, ao mesmo tempo, uma superfície “aberta”. O interessante

na Garrafa de Klein é que ela não é composta por superfícies

equivalentes a muros, mas pela combinação de duas superfícies

“torcidas”. Assim, a cada momento há o lado de cá e o lado de lá, mas se

observamos o conjunto veremos que a fronteira é indeterminada, ela

passa do dentro ao fora, como nas figuras do desenhista holandês Escher.

Isso pode ser ilustrado pela problemática

examinada por Lévi-Strauss em torno de duas tribos em permanente

disputa territorial, que aqui adapto para meus propósitos. Como bom

Europeu, aliás belga, ele intencionava delimitar o problema achando um

ponto comum, que pudesse gradativamente diminuir as diferenças até que

uma convenção, mutuamente consentida, pudesse trazer a paz. Para tanto

pediu-se que a tribo “A” representasse a geografia do problema,

obtendo-se assim um papel com uma linha divisória horizontal. A

interpretação é clara. A tribo “A” lutava para defender seu lugar

“natural” que “naturalmente” posicionava-se acima no mapa,

enquanto os irascíveis e beligerantes membros da tribo “B”

indispunham-se contra este fato, intrometendo-se constantemente em

terreno alheio, causavam a guerra.

Havia assim,

os de “cima” a e os de “baixo” e a guerra derivava desta divisão. Tudo

parecia próximo de uma solução negociada quando o antropólogo decide

consultar a tribo “B”, que tal qual a Índia, compunha-se de inúmeras

clãs e subdivisões, todas elas concordantes com o fato de que o mundo

dividia-se em dois campos diferentes: os “centrais”, envolvidos em uma região bem no meio do mapa, e os “periféricos”,

cujas terras começavam depois desta fronteira e se espraiavam por

infinitos cantos do mundo. Daí que os “Bs” achassem absolutamente

incompreensível que os “As”, com tanto lugar no mundo para viver,

viessem a em ocupar justamente a parte que era devida “historicamente”

aos “Bs”.

Posto dessa

maneira o exemplo parece confirmar a perenização da guerra, mas este não

é o caso. Muito menos o de imaginar uma sociedade sem antagonismos,

como mero fluxo sistêmico de informações, bens e oportunidades. O que

precisamos é de um mapa que não seja binário, um mapa que interprete a

fronteira impossível, mas não obstante Real, da Belíndia, como um

litoral. Um litoral tem zonas de indeterminação, pontos de

interpenetração e principalmente transformações determinadas pela

perspectiva que se assume diante dele. Um litoral pode comportar marés,

recifes ou praias. Sobretudo o litoral não é uma fronteira artificial

nem natural, ele é uma fronteira móvel. Uma Garrafa de Klein permitiria

representar um mapa imaginário no qual “centro” e “periferia” se

invertem assim como os de “cima” e os de “baixo” se indeterminam. Isso é

também chamado, em topologia lacaniana, de círculo de revolução.

***

Christian Ingo Lenz Dunker é

psicanalista, professor Livre-Docente do Instituto de Psicologia da

Universidade de São Paulo (USP), Analista Membro de Escola (A.M.E.) do

Fórum do Campo Lacaniano e fundador do Laboratório de Teoria Social,

Filosofia e Psicanálise da USP. Autor de Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica (AnnaBlume, 2011) vencedor do prêmio Jabuti de melhor livro em Psicologia e Psicanálise em 2012, seu livro mais recente é Mal-estar, sofrimento e sintoma: a psicopatologia do Brasil entre muros (Boitempo, no prelo). Desde 2008 coordena, junto com Vladimir Safatle e Nelson da Silva Junior, o projeto de pesquisa Patologias do Social: crítica da razão diagnóstica em psicanálise.

terça-feira, 23 de dezembro de 2014

Metrópoles, crise civilizatória e alternativas

Um dos grandes arquitetos brasileiros dispara: cidades são essência

do ser humano; mas crescimento urbano entregue à especulação imobiliária

só pode dar em desastre

Paulo Mendes de Rocha, entrevistado por Rôney Rodrigues e Victor Chinaglia

Buzinas, gritos, motores roncando, algaravias urbanas. “Para uma

conversa sobre São Paulo, essa música de fundo é bem apropriada”,

afiança o arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha, antes de fechar a

janela de seu escritório, localizado na rua General Jardim, centro da

cidade. Com o ambiente silenciado, ele se debruça sobre uma maquete de

papel: o Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória, sua cidade

natal.

“Olha só, o café do teatro se comunica com essa calçada aqui,

você pode frequentar o café mesmo sem espetáculo”, explica o arquiteto.

“A técnica só revela uma monumentalidade que já havia”.

“Mas tem que ter sensibilidade para captar”, alguém sugere.

“Não é sensibilidade, meu bem” interpela. “Sensibilidade não se

pode ensinar, muito menos cultivar. É sabedoria e raciocínio! Assim,

você transforma a dimensão artística em uma frescura”.

Com essa “urgência de discurso” – “eu já estou velho”, explica –

Mendes da Rocha é incisivo em suas opiniões: acredita que o transporte

com carros é uma “tolice”, defende a criação de uma rede hidrográfica

para integrar a América Latina e afirma que o arquiteto tem obrigação

política de alterar a “rota de desastre” nas cidades.

Mendes da Rocha é considerado um dos maiores arquitetos

brasileiros. Vencedor, em 2006, do prêmio Pritzker — o mais importante

da arquitetura mundial , é autor de grandes projetos, entre eles, a

reforma e intervenção da Pinacoteca e da Estação da Luz, do pórtico e da

cobertura na Praça do Patriarca e do Museu Brasileiro da Escultura

(MUBE), todos em São Paulo.

Mensagem do site "Outras Palavras"

Hoje, Mendes da Rocha não disfarça o saudosismo. “A vida é

muito curta e não se pode pretender fazer nada aos 70 ou 80 anos de

vida, portanto, só podemos ter um alento, digamos, no que vai continuar

além de nós”, diz ele. (Rôney Rodrigues)

Como a arquitetura contribuiu para o processo de civilização?

(Longo silêncio) Civilização de quem?

Da Europa e da América, por exemplo. O processo como um todo.

Pode-se dizer que a primeira manifestação do homem, encontrada em arqueologia e em estudos, é a arquitetura, afinal, é o modo de ficar no lugar. Quando o homem começou a se fixar, teve que organizar a natureza: ocupou cavernas, empilhou pedras, dominou o fogo. Essa repetição de atos e manobras que garantam a sua vida constitui o que poderíamos chamar de genealogia da construção da cidade e o estabelecimento de uma linguagem que descreve as coisas. Estamos falando de milhares de anos. Mas vamos dar um pulo no tempo, senão vai demorar muito.

Pode-se dizer que a primeira manifestação do homem, encontrada em arqueologia e em estudos, é a arquitetura, afinal, é o modo de ficar no lugar. Quando o homem começou a se fixar, teve que organizar a natureza: ocupou cavernas, empilhou pedras, dominou o fogo. Essa repetição de atos e manobras que garantam a sua vida constitui o que poderíamos chamar de genealogia da construção da cidade e o estabelecimento de uma linguagem que descreve as coisas. Estamos falando de milhares de anos. Mas vamos dar um pulo no tempo, senão vai demorar muito.

Existe um quadro famosíssimo [Vulcano ed Eolo maestri dell’umanità,

de Piero di Cosimo, cerca de 1500-1505] e discutido de uma maneira

muito especial por Erwin Panofsky [1892-1968, crítico e historiador da

arte alemão, estudioso em iconografia], em que ele comenta a passagem da

Idade Média para o Renascimento. Esse quadro é lindo porque, em

primeiro plano, há dois velhos sentados no chão, em torno de uma

fogueira, e se percebe que um deles tem a perna “estropiada”. Mais ao

fundo, uma nítida e esquemática construção, como se fosse uma casinha:

dois pilares de madeira, telhado e uma arquitrave em forma de tesoura.

Um burro ao lado. Os dois velhos são Vulcano [deus do fogo], expulso do

Olimpo porque ousou usar o fogo como instrumento, e Éolo [deus do

vento], que juntos produziram a forja. Com o vento e o fogo conseguimos

tornar maleável o ferro e produzir a ferradura para o cavalo. Ou seja:

transformamos o cavalo em máquina.

Veja a genealogia da imaginação. É a fábrica, a forja, a máquina, a

casa! É tudo arquitetura. A natureza não é habitável, é uma droga, um

inferno com vulcões e tsunamis e outros fenômenos. Um de nós não

sobrevive 15 dias na floresta. Transformar a natureza e torná-la

habitável: eis a questão da arquitetura. Portanto, a arquitetura não

contribuiu para o processo de civilização, ela é esse processo. Veja o

ensino da arquitetura, as universidades, o país atrasado, a América, o

colonialismo, o rio Amazonas. Temos a obrigação de influir politicamente

para inverter essa rota de desastre e fazer brilhar o êxito da técnica.

O senhor tocou num ponto interessante em sua obra: a análise

da interferência do colonialismo em nossas vidas. Quais foram as

consequências da colonização em nossa concepção de cidade?

Mencionei o colonialismo porque, na época em que a América foi

descoberta, se dizia que o Sol girava em torno da Terra. E o senhor

Galileu [Galilei, 1564-1642, cientista italiano] disse que o nosso

planeta girava em torno do Sol e quase foi condenado à fogueira.

Inauguramos algo aqui muito mal inaugurado, não soubemos fazer a justa

réplica às tolices que o colonialismo impunha, tornando o Brasil

próspero, como tinha que ser. Na América não se aplicou o melhor do

conhecimento, ao contrário, foi colonizada com dogmas e princípios

tolos, com uma visão espoliativa de consumir a riqueza do outro. Para

falarmos das coisas de hoje, é preciso lembrar a monumentalidade daquele

momento.

No Brasil se inaugura o Ministério das Cidades justamente para fazer

com que o governo ouça a voz daqueles que dizem que temos que

providenciar a construção do espaço habitável, não simplesmente

entregá-lo ao mercado, que é a visão colonialista. O êxito da técnica é

uma maravilha e é isso que a cidade deve ser. O CAU [Conselho de

Arquitetura e Urbanismo] e o ministério das Cidades existem para que se

ouça essa visão política de transformação inexorável para garantir o

nosso futuro e para alimentar a nossa vida. É por isso que contei a

história de Vulcano e Éolo: a coisa é séria para fazer a forja. Um pagou

caro e foi expulso da morada dos deuses.

Na década 1960, houve um esforço para pensar o Brasil e a

arquitetura teve papel fundamental nesse projeto. No contexto de hoje,

com o desmonte do Estado, como pensar a arquitetura brasileira?

Não precisa abolir a ideia de mercado, mas não se pode entregar a construção do espaço de uma cidade exclusivamente à iniciativa privada. O país, a cidade e o espaço precisam ser planejados. O território brasileiro talvez seja o espaço mais extraordinário em rede hidrográfica do planeta e possui um projeto antiquíssimo de ligação no miolo do país, um canal que ligaria a Bacia Amazônica à do Prata, na Argentina. Teríamos que nos associar com outros países, portanto, seria um instrumento para a paz na América Latina. E ainda falamos besteiras sobre como vender apartamento.

Não precisa abolir a ideia de mercado, mas não se pode entregar a construção do espaço de uma cidade exclusivamente à iniciativa privada. O país, a cidade e o espaço precisam ser planejados. O território brasileiro talvez seja o espaço mais extraordinário em rede hidrográfica do planeta e possui um projeto antiquíssimo de ligação no miolo do país, um canal que ligaria a Bacia Amazônica à do Prata, na Argentina. Teríamos que nos associar com outros países, portanto, seria um instrumento para a paz na América Latina. E ainda falamos besteiras sobre como vender apartamento.

O senhor poderia falar sobre o fenômeno da metropolização e os desafios enfrentados pelas cidades?

Eu estou velho e não tenho tempo para muitas entrelinhas: a

metropolização não é fenômeno, é uma ação política feita pelos homens

que têm poder. Os fenômenos não podem ser impedidos, e chamar o

crescimento de São Paulo, que em pouco tempo chegou a 20 milhões de

habitantes, nem sequer é metropolização. Foi um projeto que se deixou

atrasar tanto que só havia trabalho aqui. Outra coisa, não precisa se

amarrar em dívidas de 20 ou 30 anos para dizer que a “minha vida” é uma

casa. É tolice a fixação na propriedade e na dívida, uma amarração com

uma forma vil de capitalismo.

Esse crescimento desorganizado – ou simplesmente entregue à

especulação do mercado imobiliário – só pode dar desastre. Não sou eu

que estou dizendo: é a fotografia que se pode tirar agora do alto do

Edifício Itália ou a televisão que sempre diz que “a Marginal tem 48

quilômetros de congestionamento”. O rio Tietê foi transformado em

esgoto. Porém, quem tem dinheiro está livre de qualquer mal e vai aos

fins de semana se divertir nas praias de São Paulo. Mesmo assim, nos

últimos fins de semana, eles têm levado de 12 a 24 horas até a Baixada

Santista. Não te parece uma tolice isso tudo?

E como resolver os problemas de mobilidade urbana?

Por que não se diz transporte público? Nada se mexe mais do que o universo urbano. Suponhamos que ficássemos três dias, numa experiência absurda, sem ninguém sair de casa. Não houve, então, “mobilidade urbana”. É uma expressão ampla, uma forma de abordar uma questão sem dizer nada. O transporte público foi a melhor maneira que me pareceu, física e mecânica, de desfrutar do pouco que a cidade já tinha, por que não ia dar tempo de fazer nada. Hoje, o grande problema da cidade é o transporte individual, particularmente o automóvel. É uma estupidez carregar 700 quilos de lata, queimando petróleo, e dizer que se está transportando alguém. Já fazem apartamentos menores que um automóvel. Nada mais monumental que o sistema de transporte público. Acabo meu trabalho e sei que passa um trem, de três em três minutos, que me leva pra casa. Encontro você e vamos tomar uma cerveja, um torneiro mecânico passa e conversamos com ele, outra pessoa diz que há uma peça maravilhosa e eu ligo para uma amiga vir assistir comigo e voltamos para casa às onze da noite. A cidade é uma universidade. O êxito da técnica é uma maravilha, não um desastre que não anda para lá nem para cá.

Por que não se diz transporte público? Nada se mexe mais do que o universo urbano. Suponhamos que ficássemos três dias, numa experiência absurda, sem ninguém sair de casa. Não houve, então, “mobilidade urbana”. É uma expressão ampla, uma forma de abordar uma questão sem dizer nada. O transporte público foi a melhor maneira que me pareceu, física e mecânica, de desfrutar do pouco que a cidade já tinha, por que não ia dar tempo de fazer nada. Hoje, o grande problema da cidade é o transporte individual, particularmente o automóvel. É uma estupidez carregar 700 quilos de lata, queimando petróleo, e dizer que se está transportando alguém. Já fazem apartamentos menores que um automóvel. Nada mais monumental que o sistema de transporte público. Acabo meu trabalho e sei que passa um trem, de três em três minutos, que me leva pra casa. Encontro você e vamos tomar uma cerveja, um torneiro mecânico passa e conversamos com ele, outra pessoa diz que há uma peça maravilhosa e eu ligo para uma amiga vir assistir comigo e voltamos para casa às onze da noite. A cidade é uma universidade. O êxito da técnica é uma maravilha, não um desastre que não anda para lá nem para cá.

E o senhor acredita que, desde as manifestações de junho de 2013, houve mudança nesse panorama da cidade?

Sobre as manifestações já foi dito tudo o que se tinha que dizer. O único aspecto que não se pode discutir é a ideia de manifestação em si, porque é a formação de consciência. Quantos estudantes há no Brasil hoje, incluindo primário, secundário e universitário? Milhões. Muitíssimas horas de aulas são dadas por dia e o professor tem 40 cretinos calados por obrigação, prestando atenção no que ele diz. Já imaginou a monumentalidade dessa manifestação?

Sobre as manifestações já foi dito tudo o que se tinha que dizer. O único aspecto que não se pode discutir é a ideia de manifestação em si, porque é a formação de consciência. Quantos estudantes há no Brasil hoje, incluindo primário, secundário e universitário? Milhões. Muitíssimas horas de aulas são dadas por dia e o professor tem 40 cretinos calados por obrigação, prestando atenção no que ele diz. Já imaginou a monumentalidade dessa manifestação?

Podemos tornar melhores muitas coisas que já existem. Arquitetura, no

fundo, é essência do conhecimento. Não é a arquitetura que desfruta da

técnica, mas ela solicita da técnica – com essas reflexões – aquilo que

se deve fazer. É a escola mais importante da Universidade porque

estabelece, no contraponto e na concretude, a um tempo só, arte, ciência

e técnica. Não é uma somatória de conhecimento, é uma forma especifica

de conhecimento arquitetônico. Nossos queridos mestres da FAU/USP diziam

sempre: não se pode ensinar arquitetura, mas pode-se educar um

arquiteto.

E os arquitetos brasileiros estão preparados para dar essa contribuição tão importante e desejada?

Tomara que não sejam apenas os arquitetos, coitados (risos). Quem

deve resolver esse problema tão sério é toda a população. A arquitetura é

uma forma peculiar de conhecimento que cogita essas questões no âmbito

da Universidade e não são os arquitetos que vão resolver, mas a

política. O arquiteto exerce uma profissão de desenvolvimento de

projetos que tem uma dimensão social. Inclusive, nem precisa saber

projetar, basta pensar e ajudar a construir a política que faz a cidade,

o que já é um trabalho brilhante.

E o que, apesar de todos esses problemas descritos, ainda mantém esse desejo das pessoas estarem juntas?

Qual seria o outro desejo, estar sozinho? Nós temos que estar juntos. Você tem que aplicar a dimensão lírica e poética do significado das palavras. Necessidade é necessidade, mas você pode, claro, desejar o impossível. A concomitância de necessidades e desejos é que deu a nós, enquanto animais, o que chamamos de dimensão humana, inclusive na formação da linguagem. Ela nunca resolve estritamente o que desejamos, mas concomitantemente exprime esses desejos, o que se chama de altos ideais do gênero humano. Mais ou menos tentamos compreender o que somos.

Qual seria o outro desejo, estar sozinho? Nós temos que estar juntos. Você tem que aplicar a dimensão lírica e poética do significado das palavras. Necessidade é necessidade, mas você pode, claro, desejar o impossível. A concomitância de necessidades e desejos é que deu a nós, enquanto animais, o que chamamos de dimensão humana, inclusive na formação da linguagem. Ela nunca resolve estritamente o que desejamos, mas concomitantemente exprime esses desejos, o que se chama de altos ideais do gênero humano. Mais ou menos tentamos compreender o que somos.

A vida é muito curta, muito breve e não se pode pretender fazer nada

aos 70 ou 80 anos de vida, portanto, só se pode ter um alento, digamos,

no que vai continuar além de nós e, para nos exprimir, introduzimos a

dimensão dos desejos, as visões utópicas e falamos do curso de nossas

vidas. Isso quer dizer que sabemos que vamos morrer. Mas você poderia me

perguntar: “por que, então, você está tão entusiasmado e animadinho?”. É

porque sabemos também que não nascemos para morrer, mas para continuar.

Essa é a essência da minha urgência do discurso. Eu não passo de um

pobre capixaba…

domingo, 21 de dezembro de 2014

Parabéns, Mafalda!

Quem diria… Cinquenta anos! E parece que

foi ontem! Há meio século era publicada a primeira tirinha da Mafalda, a

filha dileta do cartunista Quino (Joaquín Salvador Lavado), cidadão

argentino e de todo o planeta. Alguns comemoraram seu aniversário dois

anos atrás, já que foi criada em 1962, para uma propaganda da marca de

produtos eletrodomésticos Mansfield, da companhia Siam Di Tella.

Mas Quino sempre insistiu: nenhuma outra data pode ser considerada

oficial a não ser 29 de setembro de 1964, quando a menina, de fato,

apareceu pela primeira vez no número 99 do semanário Primera Plana. Pois então agora podemos dizer: “Parabéns, Mafalda!”

De lá para cá, muita coisa aconteceu,

Mafalda se popularizou e Quino se tornou um dos maiores quadrinistas

contemporâneos. Mas parece que as coisas não mudaram tanto assim… A

década de sessenta viu a guerra do Vietnã, a crise do mísseis em Cuba, a

invasão dos tanques do Pacto de Varsóvia na Tchecoslováquia, a luta

pelos direitos civis nos Estados Unidos, o acirramento da Guerra Fria.

Mas havia lampejos de esperança: o legado humanista e antiimperialista

de Che Guevara, os exemplos de Malcolm X e Martin Luther King, o bom

combate de Carlos Marighella contra o autoritarismo dos generais

golpistas… e a imagem sempre presente de Mafalda! Ela criticava,

protestava, se indignava com as contradições de sua época. Havia um

toque agridoce em suas tiradas, o sonho de câmbios profundos, de

mudanças políticas e culturais, de uma realidade melhor e mais justa

para as novas gerações. Os jovens levavam sua Mafalda embaixo do braço

para todos os cantos… Afinal, suas provocações faziam com que os

leitores parassem para pensar; depois, quem sabe, impelidos por ela,

começariam a agir. Ou pelo menos, teriam as armas da crítica nas mãos!

Hoje, contudo, parece que o cenário não

melhorou. A barbárie corre solta… Desde a selvageria e brutalidade dos

conflitos no Oriente Médio e a volta da direita fascista na Europa (e

aqui também) até o radicalismo dos fundamentalistas religiosos e o

massacre de crianças palestinas em Gaza pela máquina de guerra

israelense, o que se vê, para a tristeza geral, é a miséria humana

disseminada. Quanta falta faz Mafalda nos dias atuais!

A partir de 1965, o diário El mundo começa

a receber a visita frequente da guria contestadora em suas páginas, até

fechar as portas (ou parar as rotativas, como queiram) dois anos

depois. Em 1968, a rechonchuda falastrona começará a aparecer na revista

Siete Días Ilustrados. Com o tempo, surgiria o resto da turma:

Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Guille e Libertad. A primeira

compilação tendo Mafalda como protagonista sai em 1966; na Europa, seu

livro vem à luz três anos mais tarde. Umberto Eco, um fã assumido,

escreveria o prefácio da edição italiana! A última historieta de Mafalda

seria publicada em 1973.

O reconhecimento mundial viria logo. Nos

anos setenta, Quino (hoje com 82 anos) faria uma campanha com ela para a

Unicef e ganharia o troféu Palma de Ouro do Salão Internacional do

Humor de Bordighera. E no decênio seguinte, receberia o prêmio de

Cartunista do Ano da International Exhibition of Humor em Montreal

(Canadá).

No século XXI, a fama de Mafalda não

parou de crescer. E uma estátua da menina foi colocada no bairro de San

Telmo, em Buenos Aires, tornando-se uma das grandes atrações locais para

as centenas de turistas que passam por lá constantemente. Talvez a

maior de todas as homenagens, contudo, é que continua a ser lida e amada

pelos jovens de hoje. Por isso, só nos resta prestar este singelo

tributo e lhe dar nossos sinceros e afetuosos parabéns!

***

Não deixe de conferir a coletânea Intérpretes do Brasil: clássicos, rebeldes e renegados, organizada por Luiz Bernardo Pericás e Lincoln Secco! 27

ensaios sobre Antonio Candido, Caio Prado Júnior, Celso Furtado,

Gilberto Freyre, Sérgio Buarque, Paulo Freire, Milton Santos, Astrojildo

Pereira, Câmara Cascudo, Jacob Gorender, Ruy Mauro Marini, Maurício

Tragtenberg, entre outros pensadores críticos do Brasil.

Não deixe de conferir a coletânea Intérpretes do Brasil: clássicos, rebeldes e renegados, organizada por Luiz Bernardo Pericás e Lincoln Secco! 27

ensaios sobre Antonio Candido, Caio Prado Júnior, Celso Furtado,

Gilberto Freyre, Sérgio Buarque, Paulo Freire, Milton Santos, Astrojildo

Pereira, Câmara Cascudo, Jacob Gorender, Ruy Mauro Marini, Maurício

Tragtenberg, entre outros pensadores críticos do Brasil.***

Luiz Bernardo Pericás é formado em História pela George Washington University, doutor em História Econômica pela USP e pós-doutor em Ciência Política pela FLACSO (México). Foi Visiting Scholar na Universidade do Texas. É autor, pela Boitempo, de Os Cangaceiros – Ensaio de interpretação histórica (2010) e do lançamento ficcional Cansaço, a longa estação (2012). Também publicou Che Guevara: a luta revolucionária na Bolívia (Xamã, 1997), Um andarilho das Américas (Elevação, 2000), Che Guevara and the Economic Debate in Cuba (Atropos, 2009) e Mystery Train (Brasiliense, 2007). Seu livro mais recente é Intérpretes do Brasil: clássicos, rebeldes e renegados, organizado em conjunto com Lincoln Secco.

A ética do eleitor brasileiro

Para que o leitor não se engane com relação a este texto, não

trataremos a questão da ética como comumente é tratada: uma série de

conselhos (de moral religiosa ou vitoriana), sobre como o sujeito

deveria se comportar em determinada situação. Não consideraremos, neste

contexto, a deontologia, ou seja, como o eleitor “deveria ser” no

contexto democrático brasileiro. Tomaremos por ética o seu sentido mais

radical, o ethos grego, que significava casa, morada. Como a

casa era a unidade básica da sociedade escravocrata antiga, onde

habitava a família (do latim famulus, servo ou escravo) era,

portanto onde se cultivavam os “costumes”. Tomaremos o termo “ética”

como uma síntese social de comportamentos, a fim de compreendermos o

eleitor brasileiro e sua vivência democrática.

E claro que somos motivados pela necessidade de compreender o ódio

verificado nos dois últimos pleitos, os quais, diante do resultado

final, houve (e há) manifestações extremadas de aversão,

segregacionistas, racistas e até mesmo grupos que pedem abertamente a

implantação e intervenção do fascismo no governo brasileiro. O que chama

a atenção é o fato da completa passividade do eleitor durante os

mandatos, para se transformar em um ser completamente ativo conforme se

aproximam os dias das eleições. O espaço de tempo entre o primeiro e o

segundo turno é uma panela de pressão de ódio, que foi abundantemente

destilado nos dias que se seguiram ao resultado final. Como explicar tal

contradição?

Temos então a necessidade de um olhar mais acurado sobre este

fenômeno: quem são os grupos que se digladiam tão ferozmente? Observemos

que são pessoas que constituem a mesma faixa de classe social: a classe

média. É justamente o eleitor das classes sociais medianas e urbanas

(tanto em termos de ganho, nível de escolaridade e ocupação) que se

transforma no portador do odium eleitoral. Tanto as classes

ricas (falamos das verdadeiramente ricas, e não a classe média que

acredita ser rica) quanto as classes pobres, por terem projetos

políticos mais claros e objetivos e também manobras políticas mais

efetivas do que as ineficientes manifestações e mobilizações virtuais da

classe média, ficam em silêncio com o resultado da eleição: para essas

classes, política se faz com pressão política durante o mandato, e para

atender aos seus interesses mais imediatos.

Claro que esta situação acontece também pelas opções históricas da

forma e conteúdo da política. Optamos por uma democracia cujo voto é

obrigatório. Optamos pelo esvaziamento político e ideológico capitaneado

pelos partidos. Optamos por eleger os candidatos pela força da imagem, e

não pela força das ideias. A vivência democrática brasileira, mais que

tardia, é vazia de sentido e repleta de imagens e de imaginação.

Diante

de tal panorama, onde podemos fundamentar o comportamento do eleitor

brasileiro? Onde reside sua ética? Por um lado, temos a precariedade das

instituições democráticas, e por outro, temos o futebol como esporte e

atividade social estruturante da sociedade no século XX. O brasileiro

pode não ter se acostumado à vivência política, mas está plenamente

assimilado à vida futebolística. Desta forma, seu padrão de conduta não é

a do cidadão, mas do torcedor: aquele que grita, chora, ri, faz

barulho, briga se for necessário. Mas quando chega em casa abre uma

cerveja e se afunda no sofá.

Nossa política não tem cidadãos, mas sim torcedores. O problema é que

esses “torcedores” infantilmente expressam simpatias por ideologias que

já provaram ser destrutivas à humanidade, o que pode corroborar a

implantação de tais regimes no futuro.

Um sério debate se faz

necessário, e urgente.

sábado, 20 de dezembro de 2014

Velhas e novas ameaças do neoliberalismo aos direitos dos trabalhadores

Muitos

olhares desconfiados de parte do setor econômico foram voltados para o

Supremo Tribunal Federal depois que algumas decisões progressistas foram

tomadas no âmbito daquela Casa a respeito do direito de greve no

serviço público, notadamente no que se refere à impossibilidade do corte

de ponto e à consequente preservação do salário durante a greve (vide

Reclamações ns. 11.536; 11.847; 16.535 e Processo Eletrônico DJe-177).

A

repercussão dessas decisões demonstra o quanto as questões trabalhistas

se mantêm na centralidade das preocupações sociais, políticas e

econômicas e como ainda é forte a resistência à afirmação de direitos

trabalhistas na realidade brasileira, sobretudo no contexto neoliberal

instaurado a partir da década de 1990, cujo propósito foi, precisamente,

reduzir, ou até eliminar, a proteção jurídica dos trabalhadores.

No Brasil,

que conviveu com a escravidão em quase 400 de uma história de 500 anos e

que ainda convive com estruturas culturais escravistas, o advento dos

direitos trabalhistas foi marcado por muita resistência do ainda

restrito setor industrial. Depois de instituídos, esses direitos têm

sido alvo de constantes ataques desferidos por esse mesmo setor – que só

cresceu desde então, vale frisar – com os mais variados adjetivos e

estigmas: no começo a legislação trabalhista seria “inoportuna”. Na

sequência foi chamada de “fascista”, “partenalista”, “intervencionista”,

“retrógrada”… Presentemente, vive sob o fogo das retóricas da

“cubanização” e do “bolivarianismo”.

Cumpre

compreender que esse modo de refutar a posição do Estado e de suas

instituições frente às questões trabalhistas põe em grave risco o

projeto constitucional, que está baseado na essência do valor social do

trabalho e dos direitos sociais. Quando a retórica do “paternalismo”

ganha força os direitos sociais tendem a perder eficácia, não só do

ponto de vista da construção teórica, mas, sobretudo, no aspecto da sua

concretização, porque a efetividade de muitos desses direitos depende da

implementação de políticas públicas que intervenham diretamente nas

relações sócio-econômicas, sendo que no que se refere especificamente

aos direitos trabalhistas é inegável a necessidade de um Estado que não

apenas proclame esses direitos, mas que também garanta a sua

aplicabilidade com serviços de fiscalização, impondo limites aos

interesses meramente econômicos, notadamente do grande capital.

Quando esse

projeto constitucional, que se traduz pela ideia de uma democracia

pautada pelo Direito Social, é apelidado de “paternalista” – seja lá o

que queira dizer com isso, afinal os direitos liberais clássicos,

propriedade e contrato, não existem sem a força coercitiva do Estado

tanto para garantir a eficácia dos tratos negociais quanto para impedir a

rebeldia dos excluídos do “sagrado” direito de propriedade, ou seja,

sem um “parternalismo” em favor da classe dominante – corre-se o risco

dos direitos trabalhistas virarem fumaça. Claro que não há nisso muita

novidade, pois como já advertia Marx, mais cedo ou mais tarde as coisas

se revelam e tudo que era sólido se desmancha no ar…

É, por isso,

bastante oportuno verificar o quanto esses ataques ideológicos, que já

se expressaram, no início da era neoliberal, em fórmulas como

“modernidade” e “globalização”, visam mascarar a realidade da sociedade

de classes, trazendo consigo, no âmbito específico das relações de

trabalho, para essa mesma finalidade, noções como as de “parceiros

sociais” e de “colaboradores”, e que hoje, em época nem tão distinta

assim, se valem de outras fórmulas como a do “bolivarianismo”, tudo para

minar a eficácia dos direitos trabalhistas, sendo que, presentemente, o

risco é ainda maior na medida em que já não se fala mais

eufemisticamente em flexibilização e sim de retirada, pura e simples, de

direitos.

Claro que

nada disso se manifesta de forma clara e mesmo a existência de um

projeto neste sentido será negada por todas as formas.

Cumpre

analisar, com cuidado metodológico, portanto, o que vem ocorrendo nas

relações de trabalho desde a década de 90, pois isso permitirá perceber a

continuidade de um projeto que visa minar a força dos direitos sociais e

trabalhistas, para a satisfação de interesses estritamente econômicos,

sem apoio em qualquer projeto de sociedade, ou seja, apenas para

favorecimento do capital que atua em escala mundial.

[Leia o artigo completo em PDF clicando aqui.]

***

sexta-feira, 19 de dezembro de 2014

Fórum da Comarca de Cubatão - reforma estrutural e climatização

Foto: Camila Marques

O SINTRAJUS e a ASSOJUBS estiveram na tarde de 18.12 na Comarca de Cubatão para tratarem sobre a situação estrutural e climatização do Fórum local. Foram recebidos pela Dra. Sheila Romano dos Santos Moura (Diretora Interina) e Lilian Gonzalez Martinez (Administração). Foram informados que engenheiros já estiveram no prédio e constataram não haver problemas estruturais, apesar das rachaduras existentes nos cartórios. Há previsão de um laudo a ser elaborado até fins de janeiro de 2015. A questão da climatização do Fórum é consequente da reforma que há de ser feita no prédio. Até lá alguns cartórios continuarão sem climatização. Foi ressaltado pelos representantes das entidades há urgência desse laudo para que não haja dúvidas sobre a situação do prédio e para que não ocorra como na Comarca de Atibaia. A climatização do Fórum necessita da reforma da Cabine primária, que só será efetuada após o laudo ficar pronto. Tanto para a reforma geral do prédio, quanto a parte elétrica imprescindível para colocação dos novos condicionadores de ar, não há previsão dessas reformas. Enquanto não resolvida a questão, os dirigentes mencionaram medida paliativas como flexibilização da jornada de trabalho, bem como da vestimenta dos funcionários. Por fim, aproveitando a oportunidade, foi questionado a questão da falta da transmissão dos cursos que o TJ-SP disponibiliza aos servidores, sendo necessário assisti-los na Comarca de Santos pela falta naquele local. Foi informado pela direção a falta de um local apropriado e funcionário para gerir o equipamento de transmissão. O Sintrajus se fez representar pelo seu Coordenador Geral Michel Iorio Gonçalves e a Assojubs pelo diretor da tesouraria Silvio Realle.

PROJETO 12/2014 FOI APROVADO!!!!

O PLC 12/2014 (transformação de agentes administrativos em escreventes técnicos judiciários foi aprovado. A emenda apresentada pelo Dep. Carlos Giannazi que estendia aos demais agentes foi rejeitada. Parabéns a todos os trabalhadores do judiciário que estiveram na ALESP durante o ano e que de uma forma contribuiram para a aprovação deste projeto. A vitória é de todos. Mas em 2015, a luta deve continuar, pois os projetos de lei complementar 06/2013 (criação de cargos de assistentes sociais e psicólogos), 56/2013 (nível universitário para oficiais de justiça), 30/2013 (reposição de 10,55% para todos os servidores) não foram aprovados até momento. Bem como a criação de um projeto por parte do TJ-SP para exigir nível universitário também aos escreventes e alteração no projeto de lei 1005/2013 (remuneração de mediadores e conciliadores) exigindo concurso público para ingresso na função e/ou gratificação especial para os funcionários concursados que já exerçam esta função de maneira voluntária. Não esqueçamos que o projeto 12 foi aprovado agora deve ser cumprido. Lembremos que a lei 1217/2013 que trata sobre o Adicional de Qualificação (AQ) não foi cumprida até o momento. A caminhada é longa e 2015 nos espera para novas conquistas. Nos encontraremos em 27 de fevereiro de 2015 na Assembleia Estadual na Praça João Mendes para cobrar o que é de Direito. Até lá.

http://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1196092

quarta-feira, 17 de dezembro de 2014

VISITA DE NALINI A SANTOS

O Presidente do TJ-SP Des. José Renato Nalini, em sua visita a Santos, esteve na tarde de 15.12. no salão do Júri do Fórum Central para eslcarecer dúvidas e responder a questionamentos dos funcionários. Alexandre dos Santos (Assojubs) mencionou a reunião recente para tratar do PLC 56/13 (nível universitário para Oficial de Justiça) e reafirmou a posição de aprovação do projeto como apresentado e depois de aprovado a categoria acordaria a forma do pagamento. Em relação ao AQ (adicional de qualificação, Lei 1217/13) afirmou que o pagamento anteriormente anunciado para fevereiro está suspenso devido as indagações da PGE (Procuradoria Geral do Estado). Alexandre lembrou que na Justiça Militar já está está sendo pago desde fevereiro sem questionamentos. Protocolou em seguida um ofício para valorizar a função de escrevente no TJ-SP. A falta de climatização também foi tema de discussão, quando Nallini disse que o projeto geral de reforma em Santos tem um custo muito alto, mas a reforma da cabine primária é possível. Michel Iorio (Sintrajus) questionou a falta de aumento real nos salários dos servidores por mais de 20 anos, o que foi respondido por Nalini que pela falta orçamentária não será possível ter aumento real em 2015. Depois lembrou o anúncio que o mesmo fez em Sorocaba que viria algo para os funcionários até o fim do ano, que a esperança era de que fosse pago o 4,77%, pois os funcionários cumpriram integralmente o acordo do dissídio coletivo da greve de 2010 e o TJ-SP ainda nos deve (4,77% ref. março a novembro de 2010); foi quando todos foram surpreendidos com sua fala de que desconhecia tal dívida, momento em que, ele solicitou a sua assessoria o impacto financeiro para eventual pagamento. O projeto de lei 1005-13, que dispõe remuneração de mediadores e conciliadores, foi indagado que os funcionários do TJ-SP que também fazem tal função de maneira voluntária estão fora de tal projeto que beneficiará pessoas de fora do quadro de funcionários sem a exigência da concurso público. Nalini disse ser muto difícil mexer na Lei, mas os funcionários que exercem tal função de maneira voluntária e sem uma gratificação extra, poderiam ser remunerados daqui para frente. Sobre a climatização, foi questionado acerca de paliativos até que seja resolvida a questão da reforma como por exemplo uso de bermuda, e que foi negado, mas insistimos pelas propostas de paliativos até que se resolva tal questão. Na saída do evento, foi questionado sobre a siatuação do prédio do Fórum de Cubatão, o qual o Juiz Assessor Dr. Afonso de Barros Faro Júnio se prontificou a entrar em contato com a Diretoria do Fórum para solução o mais breve possível.

Rosangela dos Santos (Assojubs) falou da necessidade de um entendimento do Presidente do TJ-SP com o Executivo Estadual para a aprovação dos projetos de lei de interesse da categoria: 12/14 (transformação de agentes adm. em escreventes), 56/13 (nivel universitário O.J) 30/13 (10,55% para os servidores) e o 06/13 (cargos de assistentes sociais e psicólogos).

Silvio Realle (Assojubs) reforçou por fim a cobrança dos 4,77%.

O SINTRAJUS foi representado por Michel I. Gonçalves (coordenador geral), Sergio Crochemore (Esportes) e Rita De Cássia Ribeiro (diretora de base). A ASSOJUBS por Alexandre dos Santos (Presidente), Silvio Realle (Tesoureiro) e Rosangela do Santos (Secretária Geral).alavra aos presentes.

Assinar:

Postagens (Atom)