Por Luis Felipe Miguel.

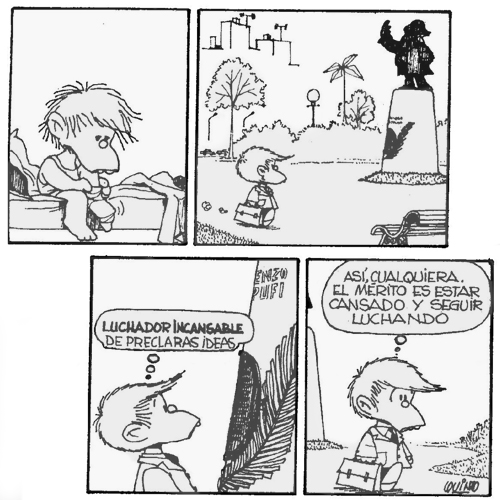

Numa tirinha da Mafalda,

Felipe lê a inscrição no pedestal de uma estátua, que descreve o

homenageado como “lutador incansável” – e desdenha, afinal difícil mesmo

é “estar cansado e continuar lutando”. É a sensação do momento, a de

uma fadiga enorme e de uma também enorme força de vontade para não

abandonar uma batalha em que a única vitória que se almeja é não recuar mais.

As forças

armadas deixaram o poder no Brasil há mais de 30 anos. Sob certo ponto

de vista, nossa transição democrática é um sucesso. Há uma ampla

inclusão política formal e ampla liberdade de dissenso, que representam

os dois eixos da democratização, segundo a teoria de Robert Dahl. A

censura estatal acabou e o aparelho de repressão política do Estado

parou de funcionar; quase não há mais prisioneiros políticos e a tortura

contra eles foi abolida (embora, é verdade, não contra os presos

comuns). Para tristeza de alguns, as intervenções militares são uma

hipótese afastada, pois parece haver um amplo consenso, entre as forças

políticas, de que o voto é o meio por excelência para constituir

governos. Os principais grupos de interesse agem por meio dos poderes

instituídos, não à margem deles. A democracia se apresenta, assim, como “the only game in town”

(o único jogo disponível na cidade), o que, na visão de autores como

Juan Linz ou Alfred Stepan, indicaria a consolidação democrática.

Sob outras

perspectivas, porém, o balanço é menos positivo. Por um lado, a luta

contra a ditadura canalizava um conjunto de expectativas de efetiva

transformação social que acabaram frustradas. Há uma música que encarna

isso – “Tô voltando”, de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro,

saudação à volta dos exilados, na forma de um samba pra cima, cheio de

esperança. O fim da ditadura anunciava a possibilidade de um país mais

alegre, mais justo, mais solidário. Esse país se anunciou na campanha

das Diretas, se anunciou na vitória de Tancredo Neves no Colégio

Eleitoral, se anunciou na Constituição de 1988 e se anunciou, por fim, na vitória do PT e nos governos de Lula, mas não veio nunca.

Até aí, nada demais. Até aí, estamos no script

de cientistas políticos conservadores, como Giovanni Sartori, que dizia

que era necessário inflar as expectativas sobre o que a democracia

poderia fazer, antes dela ser alcançada, e reduzi-las brutalmente

depois. Mas há também o “por outro lado”. Se, por um lado, as esperanças

presentes na luta contra a ditadura foram malogradas, por outro as

próprias instituições políticas democráticas, que nessa visão

conservadora deveriam ser o alfa e o ômega de qualquer projeto de

sociedade, mostram-se mais do que frustrantes.

Embora,

graças aos últimos escândalos, o reinado de Eduardo Cunha comece a ruir,

continuamos – após 30 anos de democracia – com a pior representação

parlamentar da história, campeã negativa em qualquer critério que se

escolha: integridade, esclarecimento, capacidade intelectual. Não foi

Cunha, sozinho, que fez vitoriosa a pauta retrógrada dos últimos meses.

Contou com uma sólida maioria de deputados. Todos eleitos pelo povo e,

mais do que pelo povo, por polpudos financiamentos de campanha. Da

democracia à plutocracia, parece, o caminho é curto. Ao lado desse

Legislativo, um Executivo que vive atolado na corrupção e um Judiciário

sobre o qual pesa a suspeita de ser muito seletivo em suas ações.

É um sistema

político que impõe, a quem quer nele triunfar, uma lógica perversa. O

PT, que emergiu do final da ditadura como a principal esperança para a

transformação do Brasil, sucumbiu a essa lógica – talvez pelo cansaço.

Ele representou um experimento muito especial para as esquerdas no

Brasil e mesmo fora dele. Marcou a renovação da prática e do discurso da

esquerda brasileira. Sob a liderança (por vezes autoritária e

equivocada, mas aportando um valioso elemento de autenticidade) de Lula,

brotava uma nova forma de fazer política popular, com todas as

promessas e equívocos de algo ainda em construção.

O

diferencial que Lula e, por tabela, o PT traziam à cena política

brasileira era, como Haquira Osakabe disse certa vez, uma “palavra

imperfeita”. Imperfeita não apenas porque transportava para a arena

política, de forma inédita no Brasil, a prosódia e a sintaxe próprias

das classes populares. Imperfeita sobretudo porque não se prendia às

fórmulas acabadas, aos modelos prontos das esquerdas tradicionais e,

muito menos, das elites estabelecidas. Queria se alimentar da

experiência vivida dos trabalhadores e dos embates cotidianos dos

movimentos sociais. Mas, conforme o tempo passou, o discurso e a prática

do PT se “aperfeiçoaram” – isto é, adaptaram-se aos padrões da política

dominante, em forma e em conteúdo. Os padrões do toma-lá-dá-cá, do

tráfico de influência, dos acertos de bastidores e, em especial, de um

jogo político em que tudo, absolutamente tudo, é feito para que as

pessoas comuns fiquem à margem dele.

É a acomodação, enfim, a uma democracia que realiza muito mal seu próprio ideal. A democracia remete à ideia de autonomia coletiva,

isto é, à produção das normas que regem o convívio social pelas cidadãs

e cidadãos que estarão submetidos a elas. Com o desenvolvimento

histórico do ideal democrático, a noção de cidadania ganhou um

inequívoco caráter inclusivo, incorporando não-proprietários,

mulheres e minorias étnicas. É contra o pano de fundo deste modelo,

ainda que se aceite que ele jamais será realizado em plenitude, que se

avaliam os regimes políticos que se dizem democráticos. A redução da

democracia a um procedimento – a seleção dos governantes por via

eleitoral – é arbitrária, contrabandeando, em geral sem explicitá-la ou

fundamentá-la, a percepção de que há alguma relação necessária entre

este mecanismo e o ideal democrático.

Se a

concorrência eleitoral é um elemento inescapável de uma ordem

democrática nas sociedades contemporâneas (e tudo indica que sim), ainda

é necessário discutir até que ponto os representantes estão vinculados

aos interesses de seus constituintes, se as eleições se estabelecem de

fato como um momento em que a cidadania marca suas opções para o futuro

coletivo, se ao povo comum é concedido algo mais que uma posição passiva

no jogo político. Como mecanismo, a eleição não possui valor intrínseco

– a não ser, talvez, o de exilar o uso da violência aberta na disputa

pelo poder, se bem que outros métodos, desde que reúnam suficiente

consenso social, cumprem o mesmo objetivo. Seu valor depende da

capacidade de viabilizar objetivos que estão além dela.

Por isso, a

igualdade política, numa democracia que se aproxime de seu sentido

normativo, deve ser entendida de maneira mais exigente. Não basta ser

uma igualdade formal, consubstanciada no peso idêntico dos votos

individuais ou no fato de que, oficialmente, todos têm o mesmo direito

de se candidatar aos postos de governo. A igualdade democrática requer a

redução dos diferenciais de poder político e a eliminação das barreiras

estruturais que forçam grupos sociais inteiros à passividade, à apatia e

à abstenção.

Colocada a

discussão desta forma, vários de seus elementos ficam deslocados. A

redução do universo de alternativas em jogo, com a moderação dos

“radicais” e a convergência de todos os atores relevantes num “centro”

inflado, que em geral é saudada como demonstração de “amadurecimento” da

democracia e passo importante no rumo da consolidação, pode ser vista

pelo avesso, sinalizando a banalização da controvérsia política e o

esvaziamento das opções submetidas ao escrutínio popular. A

desmobilização política, que reduz as pressões sobre os governantes, faz

decrescer o grau de conflito e amplia a estabilidade do sistema, indica

também a capitulação dos grupos desprivilegiados diante da

impermeabilidade das instituições às suas demandas.

Não se trata

de negar a importância de garantir que o conflito permaneça em níveis

administráveis ou que o governo possua, de fato, capacidade governativa.

Mas reduzir a preocupação a esses aspectos, como costuma fazer a

literatura vinculada à questão da “governabilidade”, significa retirar

da discussão os aspectos que estão de fato associados à democracia. Por

isso, não basta averiguar a quantas anda a “consolidação” – um conceito,

por si só, ambíguo – da democracia. É necessário investigar a qualidade

desta democracia, isto é, em que medida ela consegue realizar as

promessas de autonomia coletiva, cidadania inclusiva e igualdade

política.

Não é

possível dizer que estejamos bem nesses quesitos. No Brasil, como por

todo o mundo, os interesses do capital comandam as decisões políticas. O

exemplo dramático da Grécia diz tudo: ainda que o povo grego tenha

afirmado em plebiscito sua recusa, o governo (“de esquerda”) foi

obrigado a aceitar as imposições de um plano de “ajuda econômica” que

simplesmente suspende a soberania do país. Programas de ajuste fiscal,

como se vê hoje na Grécia, no Brasil, na Espanha, em tantos lugares,

apresentados como necessidades naturais, sujeitam milhões de pessoas a

privações, ao abandono de projetos de vida, à redução de horizontes, sem

que seja dado a elas o direito de opinar. Como diz a escritora

espanhola Belén Gopegui, em seu belo romance recente El comité de la noche, “estão nos roubando os dias, um a um”.

O romance

fala de pessoas que, na Europa, tentam impedir a legalização do comércio

de plasma sanguíneo – uma Europa em que, a leste ou oeste, a decadência

dos serviços públicos e a ampliação do império do mercado fragilizam a

vida das pessoas. A luta das personagens do livro é para garantir

limites ao desmonte do Estado de bem-estar, assim como aqui, no momento,

parece que não aspiramos a mais do que evitar retrocessos: evitar o fim

da CLT, evitar a redução da maioridade penal, evitar uma “reforma

política” catastrófica, evitar a degradação da laicidade do Estado,

evitar o aniquilamento total das políticas sociais que, com todos os

seus limites, foram adotadas nos governos petistas. “No capitalismo” (e

aqui cito outra frase do livro de Gopegui), “o dinheiro não é um meio de

troca, é violência”. É essa violência que coloniza cada vez mais os

diferentes espaços da vida social e é contra ela que, mesmo cansados, é

preciso continuar lutando.

Luis Felipe Miguel é

professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília,

onde edita a Revista Brasileira de Ciência Política e coordena o Grupo

de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades – Demodê, que mantém o Blog do Demodê, onde escreve regularmente. Autor, entre outros, de Democracia e representação: territórias em disputa (Editora Unesp, 2014), e, junto com Flávia Biroli, de Feminismo e política: uma introdução (Boitempo, 2014). Ambos colaboram com o Blog da Boitempo mensalmente às sextas.

Nenhum comentário:

Postar um comentário