Para que o leitor não se engane com relação a este texto, não

trataremos a questão da ética como comumente é tratada: uma série de

conselhos (de moral religiosa ou vitoriana), sobre como o sujeito

deveria se comportar em determinada situação. Não consideraremos, neste

contexto, a deontologia, ou seja, como o eleitor “deveria ser” no

contexto democrático brasileiro. Tomaremos por ética o seu sentido mais

radical, o ethos grego, que significava casa, morada. Como a

casa era a unidade básica da sociedade escravocrata antiga, onde

habitava a família (do latim famulus, servo ou escravo) era,

portanto onde se cultivavam os “costumes”. Tomaremos o termo “ética”

como uma síntese social de comportamentos, a fim de compreendermos o

eleitor brasileiro e sua vivência democrática.

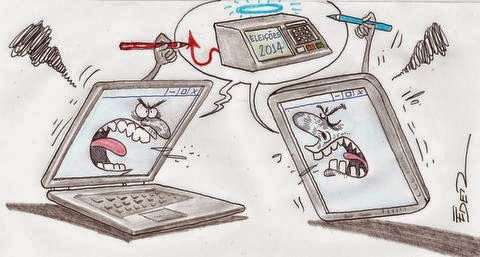

E claro que somos motivados pela necessidade de compreender o ódio

verificado nos dois últimos pleitos, os quais, diante do resultado

final, houve (e há) manifestações extremadas de aversão,

segregacionistas, racistas e até mesmo grupos que pedem abertamente a

implantação e intervenção do fascismo no governo brasileiro. O que chama

a atenção é o fato da completa passividade do eleitor durante os

mandatos, para se transformar em um ser completamente ativo conforme se

aproximam os dias das eleições. O espaço de tempo entre o primeiro e o

segundo turno é uma panela de pressão de ódio, que foi abundantemente

destilado nos dias que se seguiram ao resultado final. Como explicar tal

contradição?

Temos então a necessidade de um olhar mais acurado sobre este

fenômeno: quem são os grupos que se digladiam tão ferozmente? Observemos

que são pessoas que constituem a mesma faixa de classe social: a classe

média. É justamente o eleitor das classes sociais medianas e urbanas

(tanto em termos de ganho, nível de escolaridade e ocupação) que se

transforma no portador do odium eleitoral. Tanto as classes

ricas (falamos das verdadeiramente ricas, e não a classe média que

acredita ser rica) quanto as classes pobres, por terem projetos

políticos mais claros e objetivos e também manobras políticas mais

efetivas do que as ineficientes manifestações e mobilizações virtuais da

classe média, ficam em silêncio com o resultado da eleição: para essas

classes, política se faz com pressão política durante o mandato, e para

atender aos seus interesses mais imediatos.

Claro que esta situação acontece também pelas opções históricas da

forma e conteúdo da política. Optamos por uma democracia cujo voto é

obrigatório. Optamos pelo esvaziamento político e ideológico capitaneado

pelos partidos. Optamos por eleger os candidatos pela força da imagem, e

não pela força das ideias. A vivência democrática brasileira, mais que

tardia, é vazia de sentido e repleta de imagens e de imaginação.

Diante

de tal panorama, onde podemos fundamentar o comportamento do eleitor

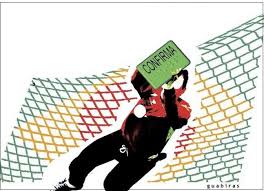

brasileiro? Onde reside sua ética? Por um lado, temos a precariedade das

instituições democráticas, e por outro, temos o futebol como esporte e

atividade social estruturante da sociedade no século XX. O brasileiro

pode não ter se acostumado à vivência política, mas está plenamente

assimilado à vida futebolística. Desta forma, seu padrão de conduta não é

a do cidadão, mas do torcedor: aquele que grita, chora, ri, faz

barulho, briga se for necessário. Mas quando chega em casa abre uma

cerveja e se afunda no sofá.

Nossa política não tem cidadãos, mas sim torcedores. O problema é que

esses “torcedores” infantilmente expressam simpatias por ideologias que

já provaram ser destrutivas à humanidade, o que pode corroborar a

implantação de tais regimes no futuro.

Um sério debate se faz

necessário, e urgente.

Nenhum comentário:

Postar um comentário